Cogito

Seminari Tinggi Providentia Dei, Surabaya

November 2009

Edisi Rokok dan Kebebasan

Rokok: Kebutuhan Tubuh

yang Memenjarakan Jiwa

Oleh: Kristoforus Sri Ratulayn Kino Nara

Bagi sebagian besar orang, rokok telah menjadi kebutuhan yang bahkan disamakan dengan kebutuhan untuk makan dan minum. Kebutuhan akan rokok sudah menjadi kebutuhan yang sangat sentral. Mereka disebut sebagai perokok berat. Bahkan ada yang mengatakan, bahwa rokok telah menjadi “istri” kedua mereka. Tentu banyak faktor yang harus kita lihat dalam membicarakan masalah ini. Namun dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana kebutuhan akan merokok ditinjau dari sisi filsafat.

Tema “Cogito” kali ini, rokok dan kebebasan, membuat saya ingin mengambil posisi kontra terhadap tema besar itu. Argumen saya adalah bahwa dengan merokok, manusia menjadi tidak bebas. Pada pembahasan ini saya akan membaginya dalam tiga bagian. Pertama, kita akan melihat bagaimana ajaran Plato tentang tubuh dan jiwa. Kedua, analisis dengan mengacu pada teori Plato tentang tubuh dan jiwa dengan kaitannya dalam kebutuhan manusia akan (me)rokok. Bagian terakhir nantinya adalah sebuah kesimpulan, bahwa rokok merupakan kebutuhan tubuh yang memenjarakan jiwa manusia.

Teori Plato tentang Tubuh dan Jiwa Manusia[1]

Plato, seorang filsuf terbesar dalam sejarah filsafat Yunani Kuno, memandang aspek dualisme manusia, yakni bahwa manusia terdiri dari dua hakikat yang berlainan, tubuh dan jiwa. Tubuh mempunyai sifat yang rapuh, mudah berubah, dan tidak tetap. Sedangkan jiwa adalah sesuatu yang kasat mata, tetap dan abadi. Jiwa selalu mempunyai kerinduan untuk mencapai kearifan dan kebijaksanaan.

Bagi Plato tubuh adalah kuburan bagi jiwa. Dalam arti jiwa sudah ada di suatu tempat yang penuh dengan kearifan sebelum dilahirkan. Pada suatu ketika jiwa mengalami inkarnasi dan masuk ke dalam tubuh. Tubuh yang mempunyai sifat rapuh, tidak tetap, dan selalu berubah menjadi penghalang bagi jiwa untuk mencapai kearifan dan kebijaksanaan. Tubuh akan “membingungkan” manusia dalam usaha mencari kebenaran. Menurut Plato berfilsafat berkaitan hanya dengan pikiran atau jiwa manusia.

Plato menambahkan bahwa jiwa bernalar paling indah, ketika tidak satu pun dari hal-hal yang ragawi, seperti pendengaran, peglihatan, duka cita ataupun kesenangan, menghalanginya untuk mencapai kebenaran. Dengan meninggalkan tubuhnya manusia akan mampu menemukan hakikat segala sesuatu (Lih. Phaedo 65c). Tubuh mempunyai sifat mengarahkan seseorang untuk mencari kesenangan, misalnya makan dan minum. Manusia yang terlalu terpengaruh oleh tubuh akan menjadi pemuja tubuh. Inilah yang sungguh menjadi penghambat bagi jiwa untuk mampu bernalar guna mencapai kearifan dan kebijaksanaan.

“Selama kita tubuh manusia yang menemani argumen yang kita kembangkan dalam penyelidikan kita, jiwa kita akan tercampur dengan hal jahat semacam ini, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan” (Phaedo 66b; bdk. 64d-65d)

Suatu ketika seorang mahasiswa mengalami sakit panas yang memaksanya harus beristirahat untuk beberapa minggu. Padahal ia harus belajar dan memahami materi ujian yang akan dia hadapi. Dengan demikian nampak secara langsung, bahwa tubuh menghalangi jiwa untuk bernalar dan mencapai kebijaksanaan.

Analisis

Pada bagian ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai kebutuhan akan merokok dalam kaitannya dengan kebebasan. Dimana letak hubungan antara rokok dan tubuh, sehingga dikatakan merokok menjadikan manusia tidak bebas?

Jelaslah bahwa rokok adalah kebutuhan tubuh. Tubuhlah -yang karena efek nikotin- membuat manusia ketagihan untuk mengkonsumsinya. Jika tidak merokok dalam waktu lama, tubuh akan mengalami kesemutan di lengan dan kaki, berkeringat dan gemetar, gelisah, susah konsentrasi, sulit tidur, lelah atau pusing. Dengan bahasa lain kita bisa mengatakan, bahwa seorang pecandu rokok harus menghisap rokok secara rutin. Rokok adalah kebutuhan tubuh.

Berdasarkan teori yang telah kita lihat pada sub-pembahasan sebelumnya, kita bisa membayangkan apa yang dikatakan Plato, jika ia masih hidup saat ini. Dengan lantang Plato akan berkata, bahwa rokok adalah “kuburan” bagi jiwa manusia. Logikanya demikian: karena rokok adalah kebutuhan tubuh, sedangkan tubuh sendiri adalah penjara bagi jiwa, maka rokokpun adalah sebuah penjara atau kuburan bagi jiwa manusia. Kita bisa mengambil contoh. Suatu ketika seseorang pecandu rokok yang berprofesi sebagi dosen harus memberikan kuliah kepada mahasiswanya. Namun karena kebutuhan akan merokoknya belum terpenuhi, kita bisa mengkira-kira apa yang terjadi pada dosen tersebut, misalnya ia menjadi tidak tenang, sulit berkonsentrasi, dsb.

Kesimpulan

Bagian terakhir ini sekedar untuk lebih menegaskan kembali argumen awal, bahwa (me)rokok adalah kebutuhan yang memenjarakan manusia, terutama ditinjau dari teori Plato tentang tubuh dan jiwa. Rokok adalah kebutuhan tubuh, karena berkaitan dengan tubuh yang juga menjadi penjara jiwa untuk mencapai kebijaksanaan. Maka bisa kita simpulkan bahwa rokokpun menjadi penjara atau kuburan bagi manusia.

Relevansi yang bisa kita ambil dari semua pembahasan di atas adalah; mari kita bersikap kritis terhadap keputusan kita yang memilih untuk “dijajah” oleh rokok. Rokok yang sebenarnya justru memperbudak kita, sehingga tidak dapat mencapai kebaikan. Mari kita tanamkan hidup sehat dan bijaksana tanpa rokok!!!.

Penulis adalah mahasiswa Skolastikat Filsafat Providentia Dei, Surabaya

Rokok sebagai Simbol Kebebasan

Oleh: Yohanes Robertus Franky Tedjokusumo

Setiap hari kita melihat orang yang merokok di sekeliling kita. Sering kali kita mengatakan, bahwa orang yang merokok itu tidak bebas, karena mereka tergantung pada rokok. Namun sebenarnya justru mereka adalah orang yang bebas. Mereka (perokok) bebas untuk mengikatkan diri mereka pada “penjajahan” rokok. Bagi mereka rokok merupakan suatu simbol kebebasan. Dibawah ini saya akan memberikan penjelasan mengapa rokok menjadi simbol kebebasan dengan berangkat dari sisi kemanusiaan kita.

Kebebasan Manusia

Pada dasarnya setiap manusia itu berkehendak. Manusia mempunyai kemampuan menghendaki apa yang disukainya, memilih apa yang dikehendakinya[2]. Arah kecenderungan kehendak manusia biasanya disebut tujuan. Tujuan ini berwujud material atau nonmaterial, fisik atau moral, riil atau semu. Karena itu, manusia bebas untuk memilih.

Karena manusia memiliki kehendak, maka manusia bebas untuk melakukan atau menentukan tujuannya. Kebebasan berarti ketiadaan paksaan.[3] Ada berbagai macam bentuk kebebasan. Ada kebebasan moral, kebebasan fisik, dan kebebasan psikologis.

Kebebasan psikologis disebut juga kebebasan untuk memilih, karena kebebasan itulah yang memungkinkan si subyek untuk memilih diantara berbagai tindakan yang mungkin. Kebebasan manusia tidak hanya terdiri dari kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Sebaliknya, manusia juga memutuskan apa yang ingin diperbuatnya: ini atau itu. Apa yang ingin diperbuatnya tergantung padanya, dan tidak ada paksaan atau kendali dari luar.

Dengan pilihan bebas manusia menghasilkan esensinya atau hakekat dirinya. Mengapa? Setiap pilihan dan keputusan yang manusia buat akan menentukan kepribadiannya. Melalui pilihan-pilihannya manusia mewujudkan karakternya.[4] Maka, dengan begitu secara tidak langsung eksistensi manusia nampak. Manusia memilih untuk merokok untuk mengungkapkan kebebasan mereka.

Sejarah Rokok

Pada awalnya manusia pertama yang merokok adalah suku Indian di Amerika. Suku ini menggunakan rokok untuk memuja dewa-dewa atau roh. Pada abad ke-16, bangsa Eropa menemukan benua Amerika dan menjajah mereka. Bangsa Eropa ikut menghisap rokok, dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Namun orang Eropa merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki, dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam.[5]

Manusia memilih untuk merokok, karena kehendaknya sendiri, meskipun ia tahu bahaya dari rokok, yakni ketergantungan dan menderita banyak penyakit seperti kanker, jantung, pernafasan, pencernaan, efek buruk bagi kehamilan, emfisema. Ada banyak alasan mengapa manusia merokok. Ada yang mengatakan bahwa kalau tidak merokok, mereka tidak dapat berpikir, tidak ada inspirasi, bahkan ada yang merasa lebih tenang bila merokok. Bagi para perokok berat, mereka lebih memilih tidak makan dari pada tidak merokok. Alasan-alasan ini yang membuat mereka tetap memilih merokok, meskipun mereka menyadari bahwa mereka dijajah oleh rokok.

Sejak bangsa Eropa mulai menghisap rokok, esensi rokok sudah berubah dari sarana ritual menyembah dewa-dewa menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan merokok menjadi simbol mereka (bangsawan Eropa). Kebiasaan ini mulai diikuti oleh banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bebas untuk melakukan apa pun yang mereka kehendaki. Kehendak mereka untuk merokok merupakan pilihan mereka atas diri mereka. Tindakan yang mereka pilih ini mau menyatakan, bahwa mereka adalah manusia yang bebas. Mereka bebas memperlakukan tubuh mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

Bebas untuk Dijajah

Para perokok ini telah memilih untuk membiarkan tubuh mereka “dijajah” oleh rokok. Mereka menghendaki tubuh mereka dikuasai oleh rokok. Mereka bebas untuk mengikatkan diri mereka pada sesuatu. Pilihan inilah yang menampakan sisi kebebasan mereka sebagai manusia. Pilihan mereka ini menunjukkan bahwa tidak ada keterpaksaan pada diri mereka dalam memilih apa yang ingin dilakukannya, yakni merokok.

Pada akhirnya, pilihan dan keputusan untuk merokok menunjukkan jadi diri mereka. Pilihan ini juga telah menunjukkan karakter para perokok. Eksistensi mereka menjadi jelas. Mengapa? Sebab pilihan ini membantu kita (para perokok) mengenali siapa teman kita saudara kita, dan orang-orang yang kita kenal.

Akhir-akhir ini pemerintah mengeluarkan perda antirokok. Perda ini memberikan batasan bagi para perokok. Pemerintah melarang orang untuk merokok di sebarang tempat, dan memusatkan pada suatu ruang yang di-design untuk para perokok. Ada larangan merokok di tempat-tempat umum, seperti di mall, kendaraan umum, dan lain sebagainya.

Perda ini telah membatasi kebebasan manusia untuk melakukan apa yang dikehendakinya secara bebas. Secara tidak langsung perda ini mematikan sedikit esensi dari manusia. Akhirnya eksistensi manusia menjadi kurang nampak, sebab kebebasan manusia terkurung.***

Sumber Acuan:

Louis Leahy, Siapakah Manusia?, Kanisius, Jogjakarta, 2001

Franz Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20: Jean-Paul Sartre: Orang Lain, Neraka?, Kanisius, Jogjakarta, 2000

www.wikipedia.com. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2009 pukul 11.15 WIB

Penulis adalah Mahasiswa Skolastikat Filsafat Providentia Dei, Surabaya

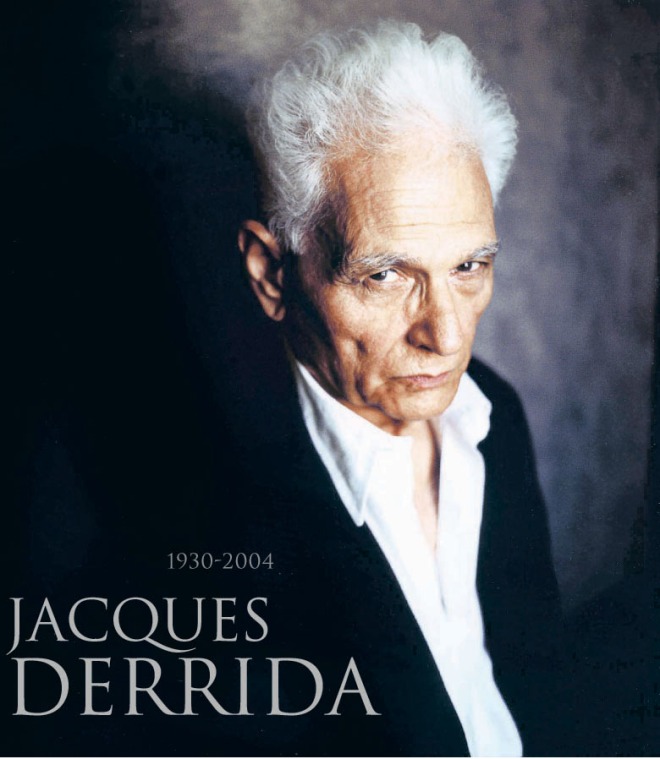

Filsuf Bulan Ini:

THOMAS AQUINAS (1224-1274)

Oleh: AGUSTINUS RYADI

Thomas Aquinas lahir di desa Aquino, sebuah desa di antara Roccasecca dan Napoli, Italia, pada 25 Nopember 1224. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Aquinas dikirim oleh kedua orang tuanya untuk menjalani pendidikan di sebuah sekolah di pertapaan para rahib Benediktin dari Monte Cassino pada umur lima tahun. Pada tahun 1239 ia mulai kuliah di Universitas Napoli setelah ia tinggal selama sembilan tahun di biara tersebut.

Aquinas bergaul akrab dengan para biarawan Ordo Dominikan di Napoli. Hal ini membuat dia masuk biara ini pada tahun 1244. Namun langkah Aquinas ini tidak disetujui oleh segenap keluarganya, karena mereka menghendaki Aquinas menjadi seorang rahib Benediktin di Monte Cassino. Karena sikap keluarganya itu, pemimpin umum Ordo Dominikan mengirim Aquinas ke Paris, Perancis, untuk belajar teologi, kemudian ke pusat studi Christendom, dan ke Koln. Ia belajar di bawah bimbingan Albertus Agung, seorang Doctor Universalis, selama empat tahun (1248-1252). Upaya Santo Albertus untuk menggunakan filsafat Aristoteles dalam berteologi mempengaruhi arah dan gaya pemikiran Aquinas. Setelah itu, ia kembali ke Universitas Paris untuk melengkapi studi teologi selama empat tahun (1252-1256).

Aquinas disibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai Magister Teologi di Universitas Paris selama tiga tahun (1256-1259). Kemudian dia mengajar di beberapa pusat studi teologi di Italia selama sepuluh tahun. Ia juga membantu di lembaga pengadilan kepausan sampai tahun 1268. Ia mendampingi Paus Alexander IV di Anagni (1259-1261), Paus Urbanus IV di Orvieto (1261-1264) dan di Roma (1265-1267), serta Paus Clemens IV di Viterbo (1267-1268). Pada tahun 1269 dia kembali menjadi profesor teologi untuk kedua kalinya di Universitas Paris. Hal ini dapat terjadi karena permintaan ordonya. Pada tahun 1274 ia diminta untuk mendirikan sekolah teologi di Napoli, Italia.

Pola pikir filosofis Thomas Aquinas tampak dalam dua hal, yaitu metode skolastik dan analisa falsafatinya. Skolastik menjadi ciri khas sistem pendidikan di universitas-universitas Abad Pertengahan, yaitu para biarawan-rohaniwan mengelola dan membina lembaga-lembaga pendidikan. Pada zaman Aquinas tidak ada sistem atau ajaran filsafat yang baku dan seragam. Pengajar di pelbagai sekolah bebas mengekspresikan sudut pandangnya sendiri. Namun masih ada unsur-unsur tertentu yang mempersatukan ciri khas sekolah-sekolah. Unsur-unsur tersebut adalah Lectio (kuliah) dan disputatio (debat dialektis).

Pada saat lectio (kuliah), mahasiswa membaca dan membeberkan isi sebuah teks yang telah ditentukan oleh pengajarnya. Membaca sebuah teks harus sesuai dengan keinginan pengarang, yakni keinginan untuk memahami kekayaan makna kata-kata dan kekayaan terminologis yang terdapat di dalam sebuah teks. Bentuk pendidikan semacam ini mengembangkan teknik penafsiran (hermeneutika). Suasana lectio ini menimbulkan pemahaman yang mendalam terhadap otentisitas gagasan para pemikir.

Metode pembelajarannya dinamai disputatio, yakni metode yang meliputi debat dialektis tentang masalah-masalah yang ditemukan dalam teks. Pengajar menemui para mahasiswa untuk menentukan dan mempertimbangkan argumentasi “pro” dan “kontra” dan merumuskan ke dalam jawaban yang sistematis atas pertanyaan yang diperdebatkan pada saat disputatio. Suasana disputatio ini melatih sikap kritis yang sehat, dan cara berpikir yang otonom.

Aquinas, filsuf sekaligus teolog, melengkapi pandangan Agustinus yang didasari oleh gagasan Plato dan terutama Neo-Platonisme, untuk memahami secara rasional pelbagai iman Kristiani. Sebagai misal, Agustinus berusaha membuat sintesa antara filsafat Yunani (Platonisme dan Neo-Platonisme) sebagai batu tumpuan pertama untuk menuju pengajaran kristianitas. Sedangkan Aquinas menggunakan filsafat Yunani (Aristoteles) sebagai dasar filsafat untuk meluruskan iman Kristiani. Dia melihat faktor ketiga, yakni keberadaan Tuhan, yang dapat menjembatani kebenaran yang dicapai oleh iman maupun akal budi. Maksudnya, di satu pihak keberadaan Tuhan dapat diterima dalam iman, di pihak lain dapat dimengerti atas dasar argumen masuk akal. Jadi semua kebenaran adalah masuk akal, karena berasal dari Tuhan sebagai Being yang rasional.

Salah satu karya Aquinas yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemisahan antara teologi dan filsafat adalah Summa Theologiae (1265-1273). Buku ini disusun berdasarkan metode disputatio skolastik, yaitu sebuah metode berpikir yang keseluruhannya terdiri atas quaestiones (pertanyaan-pertanyaan) dan articuli. Topik pembahasan selalu dianalisa dan dirinci dalam beberapa bagian. Setiap bagian dari topik itu selalu dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan. Aquinas mengemukakan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan. Sumber-sumber jawaban berasal dari Kitab Suci dan filsuf-filsuf sebelumnya; filsuf-filsuf pra-Sokratik, kalangan Bapa-Bapa Gereja purba, para filsuf Islam, serta filsuf Yahudi. Jawaban-jawaban tersebut ditanggapi lewat kritik. Sesudah itu, Aquinas memberikan pendapatnya sendiri sebagai jawaban akhir atas pertanyaan yang bersangkutan.

Hubungan antara filsafat dan teologi tampak paling jelas dalam pandangan Aquinas terhadap filsafat Aristoteles. Menurut Aquinas, sistem filsafat Aristoteles mengandung kebenaran rasional yang sejati. Problemnya terletak pada “bagaimana memahami filsafat tanpa kehilangan hakekat teologi”. Bagi Aquinas, tidak semua kebenaran teologis dengan sendirinya jelas bagi akal budi manusia. Sebagai misal, kebenaran tentang eksistensi Tuhan. Kebenaran ini berasal dari wahyu, namun masih perlu dijelaskan secara filosofis supaya apa yang diimani dapat dipahami secara rasional.

Pandangan Aquinas tersebut di atas mengandung dua implikasi. Pertama, Aquinas menganggap penting filsafat Aristoteles karena filsafat Aristoteles digunakan sebagai alat untuk membuat sistematisasi, definisi, dan merumuskan argument-argumen mengenai ajaran-ajaran iman tertentu secara logis. Kedua, teologi adalah suatu bingkai dasar untuk memahami pemikiran filosofis dari Aquinas. Pemikiran-pemikiran Aquinas terkait erat dengan konteks teologinya. Dengan demikian Aquinas terkenal sebagai filsuf dan teolog yang mampu menyintesakan seluruh pemikiran kristiani dengan bantuan sistem dan konsep filsafat Aristoteles.

Daftar Pustaka:

Davies, Brian, The Thought of Thomas Aquinas, Clarendon Press, Oxford 1993, hal.1-10.

Gilson, Etienne, The Philosophy of St. Thomas Aquinas, Dorset Press, New York 1948, hal. 37-38.

Grabmann, Martin, S. Tommaso d’Aquino, una introduzione alla sua personalitá e al suo pensiero, Versione del Dottor Giacomo di Fabio, Societá Editrice “Vita e Pensiero”, Milano 1929.

McInerny, Ralph, St. Thomas Aquinas, University of Notre Dame Press, Notre Dame – London 1982, hal. 11-29.

Saranyana, Joseph, History of Medieval Philosophy, Sinag-Tala, Manila 1996, hal. 186-188.

Weisheipl, James A., Friar Thomas D’Aquino: His Life, Thought, and Works, The Catholic University of America Press, Washington DC 1983.

Penulis adalah Pengajar di Universitas Katolik Widya Mandala dan

Skolastikat Filsafat Seminari Tinggi Providentia Dei,

Surabaya

[1] Untuk bagian ini, saya mengacu pada teori Plato tentang tubuh dan jiwa dalam bukunya yang berjudul Phaedo.

[2], hal. 175

[3] Idem, hal. 182

[4] Lih., hal. 77

[5] www.wikipwdia.com. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2009 pukul 11.15 WIB