Etika Menurut Wittgenstein dalam Tractatus dan A Lecture on Ethics

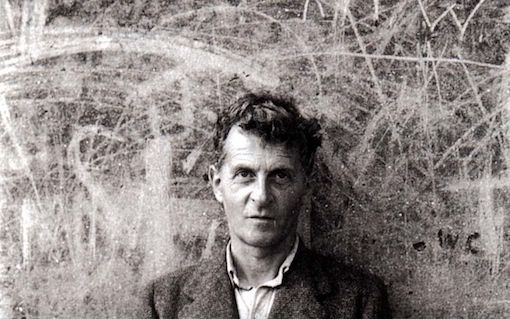

Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) adalah pemikir kelahiran Wina, Austria-Hungaria yang gagasannya telah memicu babak penting dalam filsafat abad ke-20 yaitu investigasi terhadap bahasa. Semasa hidupnya, ia hanya sempat menerbitkan satu buku yaitu Tractatus Logico – Philosophicus (1921) dan satu artikel ilmiah berjudul Some Remarks on Logical Form (1929). Karya-karyanya yang lain, termasuk yang paling terkenal yaitu Philosophical Investigations (1953), diterbitkan setelah ia meninggal.

Setelah selesai menerbitkan Tractatus, Wittgenstein tidak banyak menulis lagi karena merasa telah menyelesaikan seluruh problem filsafat melalui buku tipisnya itu. Meski demikian, lebih dari dua puluh tahun kemudian setelah kelahiran Tractatus, Wittgenstein mulai menulis Philosophical Investigations yang isinya banyak mengritik gagasannya sendiri dalam Tractatus. Sayang, bukunya yang terakhir itu tidak sempat diterbitkan di masa dirinya masih hidup. Apa sebenarnya isi buku Tractatus yang terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya hanya setebal 100-an halaman itu? Mengapa Wittgenstein bisa memiliki keyakinan bahwa bukunya tersebut menyelesaikan seluruh problem filsafat? Apa hubungannya inti gagasan Tractatus dengan etika sebagaimana akan dibahas dalam artikel ini?

Dalam Tractatus, berulang kali Wittgenstein menyebut tentang “gambar” (picture). “Gambar” dalam pengertian Wittgenstein adalah model realitas (T, 2.12) dan fakta (T, 2.141). Dalam butir yang lain, ia menyebut bahwa proposisi adalah gambar dari realitas (T, 4.01) dan sekaligus bahasa dibentuk oleh totalitas dari proposisi (T, 4.001). Proposisi, lanjutnya, mesti mengetatkan realitas pada dua alternatif: ya atau tidak. Agar bisa demikian, proposisi mesti mendeskripsikan realitas secara komplit (T, 4.023). Berikutnya, Wittgenstein menekankan bahwa sebuah proposisi menyatakan sesuatu sejauh ia sebuah “gambar” (T, 4.03).

Kita akan langsung masuk pada pendapatnya berkenaan dengan etika dan estetika untuk lebih menjelaskan maksudnya tersebut:

6.42 So too it is impossible for there to be propositions of ethics. Propositions can express nothing that is higher.

6.421 It is clear that ethics cannot be put into words. Ethics is transcendental. (Ethics and aesthetics are one and the same.)

Lewat pernyataannya tersebut, Wittgenstein hendak menekankan bahwa etika (dan juga estetika) tidak bisa ditempatkan dalam kata-kata karena sifatnya yang transendental. Proposisi mengenai etika bukanlah proposisi yang bisa mendeskripsikan realitas secara komplit. Etika bukanlah gambar dari realitas.

Gagasannya tersebut ditegaskan dalam A Lecture on Ethics, makalah sekitar delapan halaman yang ditulis Wittgenstein tahun 1929. Ia menggambarkan sebuah situasi saat seseorang berkata pada dirinya, “Anda berperilaku seperti hewan buas,” dan kemudian dibalas, “Saya tahu saya berperilaku buruk, tetapi saya tidak ingin berperilaku lebih baik.” Wittgenstein membayangkan orang itu akan menjawab, “Yah, Anda seharusnya mau berperilaku lebih baik.” Lewat contoh tersebut, Wittgenstein menunjuk bagaimana etika seringkali memaksakan suatu nilai absolut. Masalahnya, bagi Wittgenstein, nilai absolut itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang bisa berkata secara etis atas apa yang seharusnya orang lain lakukan. Proposisi demikian, menurut Wittgenstein, bahkan tidak bisa dikatakan nonsens, melainkan sama dengan tidak mengatakan apa pun.

Kita bisa kembali pada Tractatus untuk mengutip kalimatnya yang paling terkenal: “What can be said at all can be said clearly, and what we cannot talk about we must pass over in silence.” (T, hlm 3) Wittgenstein menegaskan bahwa hanya proposisi yang memiliki gambar realitas dan gambar fakta saja yang mempunyai nilai kebenaran. Di luar dari itu, seperti proposisi yang bermuatan etis (termasuk di dalamnya juga bermuatan religius), tidak bermakna apapun, sehingga alangkah lebih baik jika kita tidak mengatakan apa-apa tentang itu semua.

Jabaran berkenaan dengan etika menurut Wittgenstein di atas hanya dibatasi pada apa yang ia tuliskan dalam Tractatus dan A Lecture on Ethics. Secara umum, isi dari Philosophical Investigations adalah renungan ulang Wittgenstein atas “teori gambar” dalam Tractatus dengan menempatkan makna kata pada aturan permainannya (language game). Meski demikian, argumen Wittgenstein dalam Philosophical Investigations, terutama yang bisa dihubungkan dengan etika, tidak akan diurai dalam bagian ini, melainkan akan disinggung bersamaan dengan buku yang akan dibahas berikut ini yaitu Ethics After Wittgenstein.

Etika Pasca Wittgenstein

Pandangan Wittgenstein mengenai etika mendasari munculnya diskusi lanjutan yang salah satunya dituliskan dalam buku Ethics After Wittgenstein: Contemplation and Critique (2021) yang disunting oleh Richard Amesbury dan Hartmut von Sass. Buku terbitan Bloomsberg ini terdiri atas sepuluh tulisan dari sepuluh orang kontributor yang dibagi ke dalam tiga bagian besar: (I) Ethics and Wittgenstein; (II) Wittgenstein, Ethics and Metaethics; dan (III) After Wittgenstein. Dalam artikel ini, akan diulas dua di antaranya.

Tentang Apa yang Selalu Kita Ketahui

Artikel berjudul Wittgenstein, Ethics, and Fieldwork of Philosophy yang ditulis oleh Nora Hämäläinen ini berangkat dari pernyataan Wittgenstein dalam Philosophical Investigations yakni: “The problems are solved, not by giving new information, but by arranging what we have always known.” (PI, hlm 109). Berdasarkan pernyataan tersebut, Hämäläinen menyoroti bahwa filsafat setia pada usaha untuk mengatur atau mengorganisasi apa yang selalu kita ketahui (“what we have always known”) (hlm 31). Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan “apa yang selalu kita ketahui”?

Hämäläinen kemudian mendekatinya lewat tiga aspek yang ia ramu dari beraneka pemikiran pasca-Wittgenstein. Pertama, berkenaan dengan berpikir untuk kita sendiri (“thinking for ourselves”) yang diartikan sebagai “(…) not accepting moral dogmas or views second hand, but arriving at a perspective through reflective work of one’s own.” (hlm 32). Artinya, “apa yang selalu kita ketahui” bukanlah dogma moral yang disuapi oleh orang lain. Hämäläinen mengutip ujaran Cora Diamond, filsuf pasca-Wittgenstein: saat berfilsafat, kita tidak sedang sibuk mengatakan pada orang lain tentang apa yang baru atau fakta tambahan untuk menambah pemahaman orang lain itu, melainkan berpikir ulang untuk diri kita sendiri, dengan cara kita sendiri, tentang apa yang ada sebelum kita (hlm 33).

Kedua, berkaitan dengan melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang lain (“seeing aspect, seeing as?”). Diskusi ini berangkat dari pandangan Wittgenstein dalam Philosophical Investigations yang dikembangkan oleh penerusnya: dunia tidak pernah hadir pada kita sebagaimana adanya, tetapi selalu tampil dengan moda representasi tertentu. Jika dikaitkan dengan pernyataan Wittgenstein tentang “what we have always known”, maka filsafat dalam hal ini bukan perkara menghadirkan fakta tentang sesuatu yang kita lihat (sehingga menghasilkan informasi baru), tetapi berkenaan dengan bagaimana cara pandang kita atas sesuatu yang kita lihat tersebut berdasarkan sudut pandang atau presuposisi yang kita punya.

Ketiga, berkaitan dengan hal yang tanpa sadar kita ketahui (“what we did not know we knew?”) menurut pemahaman Iris Murdoch, diterangi oleh sastra. Dalam terang pemikiran Murdoch, sastra adalah semacam “filsafat dalam bahasa sehari-hari” yang berfungsi sebagai cermin untuk mengingat siapa kita atau hal-hal yang sebenarnya kita sudah tahu, tetapi jarang disadari (hlm 35 – 36). Lewat pembelaannya terhadap sastra, dapat diartikan bahwa Murdoch tidak menolak pernyataan estetis seperti yang dilakukan oleh Wittgenstein dalam Tractatus.

Lewat tiga poin di atas, Hämäläinen menyimpulkan bahwa filsafat moral tetap berguna sejauh ia bukan tentang dogma yang dipaksakan oleh orang lain – tetapi lebih tepat sebagai cara untuk membangkitkan perspektif kita sendiri -, bukan berkaitan dengan fakta sebagaimana adanya – tetapi lebih pada melihat segala sesuatu dengan cara yang lain – dan seperti halnya sastra, mengingatkan kita tentang sesuatu yang tanpa sadar telah kita ketahui.

Tentang Kontemplasi

Dalam artikel berikutnya yang berjudul Does it Pay to Be Good? On D.Z. Phillips Having a Theory About Not Having a Theory in Ethics, Hermurt von Sass membahas gagasan Dewi Zephaniah Phillips, seorang pemikir dalam bidang filsafat agama dan etika. Von Sass menyebutkan bahwa pemikir asal Wales tersebut lebih memfokuskan kajiannya pada metaetika atau investigasi terhadap bahasa moralitas.

Posisi Phillips disebut dengan naturalisme semantik yang berangkat dari proposisi (T) yang berisi: (T) The meaning of a proposition p is essentially dependent on the practical implications of that proposition p. Untuk menguji (T), Phillips melakukan evaluasi terhadap tulisan Peter Winch berkenaan dengan “reaksi primitif” yang muncul dari keyakinan seseorang, dihubungkan dengan parabel Orang Samaria yang Baik (Good Samaritan) dalam Injil Lukas. Parabel Orang Samaria yang Baik bercerita tentang bagaimana orang Samaria menolong orang asing yang terluka di tengah perjalanan. Sebelum orang Samaria tersebut memutuskan untuk menolong, ada dua orang lainnya yaitu pendeta Yahudi dan orang Lewi yang sempat menghampiri tapi menolak untuk menolongnya. Lewat parabel tersebut, Winch sedang menunjukkan contoh belas kasih langsung (immediate compassion) terhadap sesama manusia yang berlangsung tanpa asumsi spesifik tentang orang yang ditolong dan kemungkinan buruk yang akan dihadapi. Kita bisa sebut belas kasih langsung sekaligus sebagai “reaksi primitif”. Tawaran Winch memang menarik, tetapi bagi Phillips, masih mengandaikan adanya keyakinan tertentu yang membuat orang Samaria melakukan tindakan berbeda dengan pendeta Yahudi dan orang Lewi.

Bagi Phillips, pendapat Winch tentang keyakinan tersebut, jika dijadikan landasan etis bagi hubungan sesama manusia, berhadapan dengan persoalan saat dihubungkan dengan proposisi (T). Winch bermasalah karena secara tidak langsung mengasumsikan bahwa antara (1) pendeta Yahudi dan orang Lewi tidak meyakini bahwa orang asing yang membutuhkan bantuan mereka sebagai manusia atau (2) keyakinan ketiga orang tersebut tentang apa itu manusia berbeda-beda satu sama lain (sehingga menghasilkan reaksi yang berbeda-beda) atau (3) keyakinan mereka tentang apa itu manusia (termasuk dalam kaitannya dengan situasi yang memerlukan pertolongan), kalaupun memiliki kesamaan, ternyata tidak menghasilkan reaksi yang sama atau serupa. Phillips menunjukkan bahwa tidak ada sungguh-sungguh keterkaitan antara apa yang diyakini seseorang dengan reaksi berupa tindakan. Lebih tegasnya, ia menyebutkan bahwa tidak ada “relasi internal” antara keyakinan dan hasil dari keyakinan (hlm. 160). Dalam kaitannya dengan proposisi (T), dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tesis Winch, tidak selalu terdapat hubungan antara makna yang terkandung dalam proposisi p dan implikasi praktisnya.

Phillips membongkar hubungan antara keyakinan dan hasil dari keyakinan dengan menunjukkan bahwa (a) keyakinan tidak sama dengan hasil dari keyakinan, (b) memegang keyakinan yang sama tidak sama dengan menghasilkan tindakan yang sama yang diturunkan dari keyakinan tersebut, bahkan (c) keyakinan yang berbeda bisa saja menghasilkan tindakan yang sama! Lewat pengrusakannya terhadap tesis Winch yang notabene adalah kawannya sendiri, Phillips membuka kemungkinan bahwa tindakan dapat dengan sendirinya merumuskan keyakinan. Artinya, sebuah tindakan tidak perlu diturunkan dari keyakinan atau mengandaikan keyakinan sebagai prasyarat. Justru tindakan mengawali segala keyakinan dan bisa jadi berlangsung berbarengan. Misalnya, saat orang melakukan tindakan sembahyang, dengan sendirinya ia sudah meyakini Tuhan. Dengan demikian, Phillips berhasil mempertahankan proposisi (T).

Hal menarik yang ditawarkan oleh Phillips menurut von Sass adalah ketekunannya dalam membongkar aspek semantik dari etika sebelum akhirnya menawarkan gagasan yang disebut kontemplasi. Kontemplasi, bagi Phillips, harus tentang “implikasi praktis” yang tidak mengacu pada kriteria tujuan tertentu (seperti kenikmatan tubuh, manfaat bagi banyak orang, dan lain-lain), tetapi sebagai usaha untuk memaknai keyakinan terhadap apapun itu. Jadi, jika kita kembali pada pertanyaan yang dijadikan judul dalam artikel ini: “Does it Pay to Be Good?” Ya, selama melalui jalur kontemplasi yang diwujudkan melalui tindakan mendahului keyakinan.

Masih Adakah Jalan untuk Membicarakan Etika?

Lewat rangkuman atas tiga artikel yang mewakili setiap babak dalam Ethics After Wittgenstein, kita bisa merenungkan kembali pembicaraan tentang etika setelah dibuang oleh Wittgenstein, terutama dalam Tractatus dan A Lecture on Ethics. Dalam pembacaan penulis, sekurang-kurangnya ada tiga jalan untuk membicarakan kembali etika dalam jejak yang ditinggalkan Wittgenstein:

- Membicarakan etika bukan sebagai dogma yang dijejalkan sebagai nilai absolut, tetapi sebagai perspektif yang bisa membangkitkan kesadaran dalam diri masing-masing.

- Mendudukkan kembali peran sastra yang sempat ditinggalkan Wittgenstein karena dianggap hanya mewakili fungsi estetis yang tidak mengatakan apapun tentang dunia. Dalam terang pemikiran Iris Murdoch, sastra justru sejalan dengan tugas filsafat yang dinyatakan Wittgenstein dalam Philosophical Investigations: untuk mengatur dan mengorganisasi apa yang selalu kita ketahui (“what we have always known”). Sastra mengajak kita berefleksi terhadap “apa yang kita tahu tapi kita tidak sadar telah mengetahuinya” melalui bahasa sehari-hari.

- Melakukan investigasi bahasa hingga ke taraf radikal seperti yang dilakukan oleh Phillips, tetapi tidak jatuh pada simpulan bahwa etika itu tidak ada. Pembongkaran yang dilakukan oleh Phillips terhadap metaetika memang membuat posisi siapapun menjadi sukar untuk menentukan “baik” dan “buruk”, tetapi solusinya adalah kontemplasi: kesetiaan pada “implikasi praktis” yang berbasis tindakan dan bukan keyakinan.

Daftar Pustaka

Amesbury, R. & von Sass, H. (2021). Ethics After Wittgenstein: Contemplation and Critique. London: Bloomsbury Academic.

Wittgenstein, L. (1958). Philosophical Investigations (terj. Anscombe, G. E. M.). Oxford: Basil Blackwell.

Wittgenstein, L. (2001). Tractatus Logico-Philosophicus (terj. Pears, D. F. & McGuinness, B. F.). London & New York: Routledge.

Wittgenstein, L. (2014). Lecture on ethics. Chichester: Wiley Blackwell.