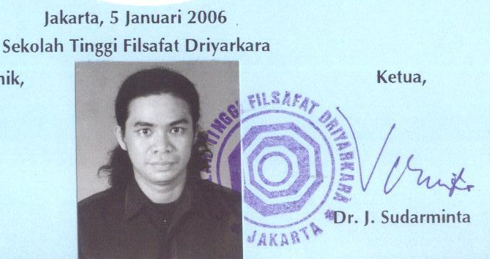

Oleh Thubten Wangchuk (Gede Agustapa), Sedang menekuni ajaran Buddha di bawah bimbingan Guru Khenpo Thubten Dorji Rinpoche

Oleh Thubten Wangchuk (Gede Agustapa), Sedang menekuni ajaran Buddha di bawah bimbingan Guru Khenpo Thubten Dorji Rinpoche

Di semua tradisi Dharma (Hindu, Buddha dan Jaina), mereka sepakat, bahwa semua penderitaan yang dialami oleh manusia dan semua makhluk penyebabnya adalah avidya. Avidya adalah bahasa sanskerta. Bahasa Palinya adalah Avija. Avidya sering diterjemahkan sebagai kebodohan atau ketidaktahuan. Namun menterjemahkannya seperti itu bukanlah hal yang tepat, jika mengaitkannya dengan metode dan realiasi. Terjemahan yang tepat adalah Tidak Melihat.

Kata Vidya diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi Widya berasal dari akar kata vid artinya adalah melihat, mengetahui, menyadari. Ini adalah sebuah kata kerja abstrak yang artinya pekerjaan yang dapat dilakukan secara pasif. Dapat dilakukan tanpa melakukan apapun, tanpa badan ini bergerak. Hanya dengan menjadi sadar, hadir, ada dan melihat. Kata Veda juga berasal dari akar kata yang sama dan karenanya Veda sebagai pustaka dapat diterjemahkan sebagai Kumpulan pengetahuan. Namun Ketika menjadi pengetahuan ia bukan lagi menjadi sebuah penglihatan melainkan menjadi kumpulan informasi. Di dalam Bahasa Indonesia kata Widya memiliki arti ilmu pengetahuan. Lanjutkan membaca Video adalah Esensi Spiritualitas