Multikulturalisme dan Politik Pengakuan

Memahami Pemikiran Axel Honneth

Reza A.A Wattimena[1]

Sampai akhir dekade 1980-an dunia intelektual dunia, terutama yang terkait dengan teori-teori sosial, seolah ‘didominasi’ oleh dua pendekatan intelektual besar, yakni Marxisme di Eropa dan teori keadilan John Rawls di Amerika Serikat. Di dalam kedua teori itu tatanan politis haruslah diatur berdasarkan prinsip-prinsip normatif yang tegas dan jelas. Semua bentuk ketidaksamaan atau ketidakadilan sosial haruslah dilenyapkan. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman, fokus filsafat politik kini tampaknya telah berubah arah. Jika dahulu filsafat politik dominan dengan ide-ide dasar tentang ‘distribusi yang transparan dan setara’ (equal distribution) dan ‘kesetaraan ekonomis’ (economic equality), maka sekarang ide-ide yang dominan adalah ide-ide yang berkaitan dengan ‘penghormatan’ (respect) dan ‘martabat’ (dignity).[1] Hal inilah yang disebut oleh Nancy Fraser sebagai perubahan dari ‘redistribusi’ (redistribution) menuju ke ‘pengakuan’ (recognition). Sementara konsep yang pertama terkait dengan visi tentang keadilan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial dalam hal redistribusi kebutuhan-kebutuhan mendasar setiap orang sebagai subyek yang bebas, maka konsep kedua, yakni konsep tentang pengakuan, lebih ingin menciptakan masyarakat yang adil sebagai masyarakat yang mengenali identitas personal partikular setiap individu yang ada.[2]

Salah satu pemikir yang kiranya sependapat dengan pandangan ini adalah Albert O. Hirschman. Ia merumuskan suatu pembedaan mendasar di dalam kecenderungan refleksi filsafat politik kontemporer dewasa ini. Baginya perjuangan sosial sekarang ini lebih banyak mengambil bentuk perjuangan untuk mendapatkan pengakuan identitas partikular, dan tidak lagi mengenai distribusi kekayaan yang merata.[3] Tentu saja apa yang dikatakan oleh Hirschman ini tidak berlaku di Indonesia, di mana kesejahteraan sosial maupun kesetaraan kekayaan masih jauh dari terwujud.

Untuk memaknai perubahan pemahaman ini menurut Honneth, kita bisa menggunakan dua kerangka berpikir yang mungkin. Walaupun kedua kerangka berpikir itu memang pada hakekatnya bertentangan. Kerangka pertama memungkinkan kita berpikir bahwa semua konsep-konsep kontemporer, seperti martabat dan pengakuan, sebenarnya adalah hasil dari kekecewaan politis (political disillusionment). Disebut begitu karena konsep-konsep ini menjadi simbol kemenangan partai-partai politik konservatif di banyak negara. Akibatnya banyak kebijakan-kebijakan yang tadinya berbasis negara kesejahteraan yang berfokus pada kesetaraan sosial pun terkikis sedikit demi sedikit. Argumennya begini karena realisasi keadilan dan kesetaraan sosial adalah sesuatu yang membutuhkan waktu lama dan usaha yang besar, maka cita-cita yang lebih realistis, yakni peningkatan penghormatan dan pengakuan terhadap identitas personal partikular, dapatlah didahulukan.

Ada alternatif kerangka berpikir kedua, yakni munculnya tema-tema seperti penghormatan dan pengakuan sebagai tanda dari bertumbuhnya kepekaan moral masyarakat. Dengan argumen ini sebenarnya mau dikatakan bahwa masyarakat telah bergerak ke arah kesadaran tentang pentingnya penghormatan dan pengakuan terhadap identitas kultural yang selama ini terabaikan. ‘Sebagai konsekuensi”, demikian tulis Honneth, “kita jadi menyadari bahwa pengakuan terhadap martabat individu dan kelompok membentuk pemahaman kita tentang keadilan secara vital.”[4] Inilah yang kiranya menjadi argumen utama Axel Honneth di dalam pandangannya tentang politik pengakuan di dalam multikulturalisme.

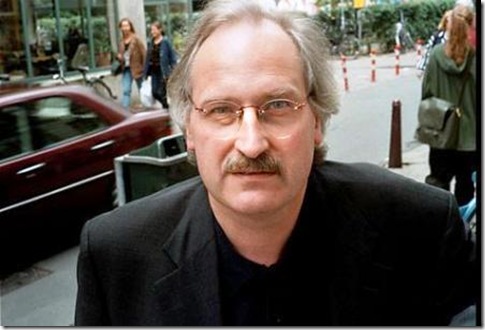

Axel Honneth adalah seorang filsuf dan teorikus sosial. Ia lahir di Jerman, dan menjalani studinya di Bonn, Bochum, Berlin, dan Munich. Di Munich dia berada di bawah bimbingan langsung dari Jürgen Habermas. Pada 2001 ia menjadi direktur Institute for Social Research yang sering juga dikenal sebagai Mazhab Frankfurt yang bertempat di Universitas Frankfurt. Tulisan-tulisan Honneth berfokus pada filsafat moral dan filsafat politik, terutama dalam konteks hubungan antara kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan. Salah satu argumen yang kiranya menjadi inti dari banyak tulisannya adalah prioritas terhadap hubungan intersubyektif dan pengakuan di dalam relasi-relasi sosial. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi atuapun politik belaka, tetapi juga berkaitan dengan identitas personal individu.

Karya awal Honneth berjudul The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory hendak melihat kaitan antara refleksi-refleksi sosial Teori Kritik Mazhab Frankfurt dengan teori Michel Foucault tentang kekuasaan. Karya keduanya berjudul The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflicts. Di dalam buku ini, seperti akan dijelaskan kemudian, Honneth menggunakan konsep pengakuan (recognition) dalam arti yang digunakan oleh Hegel. Honneth juga banyak menggunakan teori yang dikembangkan oleh George Herbert Mead, seorang psikolog sosial. Pengaruh teori komunikasi yang dikembangkan Habermas juga sangat terasa di dalam karya-karya Honneth. Dengan belajar dari para pemikir ini ia kemudian merumuskan teori kritisnya sendiri.

Pada tulisan ini saya akan memberikan garis besar mengenai pandangan Axel Honneth tersebut. Untuk itu saya akan membagi tulisan ini ke dalam tiga bagian. Pertama saya akan menjabarkan beberapa latar belakang yang kiranya menjadi basis bagi berkembanganya wacana tentang politik pengakuan di dalam multikulturalisme (1). Kedua, mengikuti Honneth, saya akan menjabarkan relevansi pandangan filsafat politik Hegel tentang pengakuan timbal balik bagi wacana multikulturalisme (2). Berikutnya saya akan menjabarkan pandangan Honneth tentang pengakuan (recognition), sekaligus menjelaskan beberapa distingsi dasar yang dibuatnya tentang konsep itu (3). Argumen utama yang ingin dikembangkan Honneth adalah bahwa semua bentuk konflik sosial di dalam masyarakat sekarang ini adalah suatu bentuk perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (struggles for recognition).

I. Latar Belakang

Konsep pengakuan memang sudah menjadi bagian sentral di dalam refleksi filsafat politik maupun filsafat moral. Pada jaman Yunani Kuno tindakan seseorang hanya dapat diterima, jika tindakan itu dapat diterima secara sosial di dalam polis. Artinya tindakan yang dapat menuntun orang untuk menuju ke kehidupan yang baik adalah tindakan yang dapat diterima secara bersama di dalam polis. Filsafat moral Skotlandia sudah jauh-jauh hari menegaskan bahwa pengakuan publik (public recognition) pada akhirnya akan membentuk semacam mekanisme sosial yang membantu individu menentukan tindakan apa sajakah yang layak disebut sebagai keutamaan. Di dalam filsafat Kant konsep ‘penghormatan’ memperoleh tempat tertinggi, yakni sebagai dasar dari imperatif kategoris, terutama bahwa orang lain haruslah diperlakukan selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Akan tetapi menurut Honneth baru Hegellah yang nantinya memberikan tempat kunci bagi konsep pengakuan. Konsep pengakuan selalu menjadi bayang-bayang di dalam filsafat moral sebelumnya, tertutup oleh konsep-konsep lainnya yang lebih ditekankan.

Situasi mulai berubah setelah abad ini menyaksikan munculnya gerakan-gerakan sosial baru yang tidak lagi menuntut melulu kesetaraan ekonomis, tetapi juga pengakuan terhadap identitas partikular mereka. Tuntutan bahwa individu maupun kelompok sosial partikular haruslah diakui sepenuhnya terus menerus bermunculan, terutama dalam konteks wacana multikulturalisme ataupun feminisme. “Dari sini”, demikian Honneth, “ini adalah langkah kecil untuk menuju perwujudan yang umum, bahwa kualitas moral dari relasi-relasi sosial tidak lagi dapat diukur melulu dalam konteks distribusi yang adil dan merata atas barang-barang material.”[5]

Konsekuensinya konsep kita tentang keadilan juga haruslah terkait dengan bagaimana individu-individu yang berasal dari beragam latar belakang dapat saling mengenali dan mengakui satu sama lainnya. Konsep subyek di dalam filsafat pun haruslah direkonstruksi kembali, yakni sebagai subyek yang justru mengenali dan menegaskan dirinya melalui pengakuan timbal balik terhadap subyek lainnya. Ketika kita berbicara tentang moralitas kita sebenarnya sedang berbicara tentang hal-hal yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya relasi positif antara subyek yang satu dengan subyek lainnya. Hal ini hanya mungkin jika kita dapat menarik implikasi-implikasi moral dari konsep pengakuan (recognition). Akan tetapi problem utamanya adalah kesulitan untuk sungguh-sungguh mendefinisikan secara tepat makna dan relevansi konsep pengakuan tersebut.

Jika konsep penghormatan, terutama setelah filsafat moral Kant banyak menjadi acuan, sudah memiliki arti yang jelas, konsep pengakuan belumlah memiliki arti yang definitif, baik di dalam bahasa sehari-hari maupun di dalam filsafat itu sendiri. Di dalam etika feminisme konsep pengakuan digunakan untuk menggambarkan perhatian dan cinta yang tulus, seperti layaknya hubungan ibu dan anak. Di dalam etika diskursus konsep pengakuan menggambarkan adanya penghormatan timbal balik bagi keunikan identitas dan status sosial semua partisipan diskursus. Dan di dalam kerangka komunitarianisme konsep pengakuan menggambarkan tuntutan untuk menghargai keunikan bentuk-bentuk kehidupan setiap orang maupun kelompok partikular. Yang terakhir ini terwujud paling konkret dalam konteks terciptanya solidaritas sosial.

Tidak hanya definisi resmi yang berubah isi konseptual moral dari kata pengakuan pun sudah seringkali mengalami perubahan. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa kata pengakuan memiliki makna moralnya sendiri di dalam setiap konteks tergantung penggunannya. Pada titik ini Honneth mau memberikan semacam arti universal bagi konsep ini, yakni semacam arti yang mengacu langsung pada akar pengertian dari kata pengakuan itu sendiri. Untuk melakukan ini ia menggunakan filsafat Hegel sebagai latar belakangnya. Memang Hegel memberikan dasar pengertian yang cukup variatif sekaligus komprehensif tentang arti kata pengakuan ini. Sampai saat ini diskusi-diskusi mutakhir di dalam filsafat politik juga masih banyak mengacu pada pemikiran Hegel.

2. Pengakuan di dalam Filsafat Hegel

Pada awal abad ke-19 Hegel merekonstruksi arti kata pengakuan dalam konteks penggunaannya di dalam filsafat moral. Untuk melakukan ini ia kemudian berpijak pada teori-teori filsafat moral yang sudah berkembang pada jamannya. Hobbes, dengan mendapatkan pengaruh dari Machiavelli, mulai dengan sebuah postulat antropologis bahwa manusia adalah mahluk yang selalu didorong dan dikendalikan oleh keinginan untuk memperoleh kehormatan dan harga diri. Rousseau, di dalam kritiknya terhadap peradaban, berpendapat bahwa mulai di dalam peradabanlah manusia kehilangan kenyamanan dan kedamaiannya yang sebelumnya mereka miliki di dalam kondisi alamiah (state of nature). Akhirnya Fichte berpendapat bahwa subyek dapat mencapai kebebasan hanya jika subyek didorong untuk menggunakan otonomi rasional mereka, dan menganggap individu lain sebagai individu yang setara dan sama bebasnya.

Hegel kemudian berusaha melakukan sintesis terhadap ide-ide tersebut. Ia sampai pada satu kesimpulan bahwa semua ide tersebut dalam disatukan di dalam konsep kesadaran diri (self-consciousness) yang dialami melalui proses pengakuan timbal balik pada level sosial. (social reciprocal recognition).[6] Di dalam pemikiran Hobbes dan Rousseau kita masih bisa dengan jelas mencium adanya rasa pesimis terhadap manusia. Tatanan politis yang menyangga kehidupan bersama terancam runtuh, karena manusia memiliki nafsu untuk mendapatkan penghormatan dan harga diri, sehingga bisa mengancam keberadaan manusia lain untuk mencapai tujuan itu. Pada titik ini Honneth lalu menarik kesimpulan bahwa status subyek sebenarnya sangatlah tergantung dari pengakuan subyek-subyek lainnya di dalam kehidupan bersama.

Di dalam filsafat Hegel relasi antara kesadaran diri dan pengakuan timbal balik tidaklah langsung dan linier. Haruslah ada semacam kategori ketiga di antara kedua konsep tersebut. Untuk itu Hegel kemudian merumuskan sebuah konsep yang cukup baru pada waktu itu, yakni konsep “perjuangan untuk mendapatkan pengakuan” (struggle for recognition). Konsep ini mau menjelaskan bagaimana subyek berkembang melalui tahap-tahap. Di setiap tahapnya tuntutan akan pengakuan terus meningkat, dan kemudian dimediasikan melalui proses pengakuan timbal balik dengan subyek-subyek lainnya. Dengan proses inilah subyek memperoleh pengakuan penuh atas identitas personal partikularnya.

Apa yang kiranya sangat menarik dari Hegel adalah kemampuannya untuk memetakan tiga bentuk pengakuan timbal balik. Bentuk pertama dari pengakuan timbal balik adalah cinta. Menurut Hegel di dalam cinta, dua subyek saling mengakui dan menerima satu sama lain, sehingga mereka bisa sampai pada titik kenyamanan eksistensial dan emosional yang diartikulasikan di dalam sentuhan maupun hubungan fisik. Sementara di level negara, pengakuan mengambil bentuk segala sesuatu yang memungkinkan subyek mengakui dan mengenali kualitas dan identitas satu sama lain, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi proses reproduksi tatanan sosial. Proses perubahan dari cinta ke level pengakuan di tingkat negara terjadi melalui proses perjuangan, konflik, yang secara perlahan namun pasti bergerak ke semakin berkembangnya penerimaan terhadap identitas personal subyek. Penerimaan semacam itu hanya mungkin, jika pengakuan dipahami sebagai sesuatu yang terus meluas dan berubah dalam tegangan.

Hegel, dalam konteks idealisme Jerman, melihat bahwa pengakuan di level tertinggi hanya dapat terjadi di dalam momen Roh Obyektif (objective spirit). Akan tetapi haruslah diingat, bahwa apa yang dijabarkan disini masihlah merupakan tahap-tahap awal pemikiran Hegel. Di dalam karya-karya selanjutnya, terutama The Phenomenology of Spirit, ia telah berubah haluan. Pada titik ini konstruksi realitas sosial tidak lagi dilihat sebagai hasil dari perjuangan dan konflik untuk mendapatkan pengakuan, tetapi sebagai hasil dari gerak dialektis perkembangan roh absolut. Walaupun begitu di dalam buku The Philosophy of Right, Hegel kembali membagi tiga tahap momen roh absolut pada level roh obyektif, yakni tahap keluarga, masyarakat sipil, dan negara.

3. Perjuangan Untuk Memperoleh Pengakuan

Dewasa ini jika kita ingin memahami konsep pengakuan secara tepat, maka yang diperlukan pertama-tama adalah analisis fenomenologis terhadap semua bentuk pelanggaran moral yang terjadi. Kaitan antara moralitas dan pengakuan baru sungguh-sungguh tampak, jika pengalaman negatif, seperti ketidakadilan, dijadikan sebagai titik tolak refleksi. Di dalam pengalaman negatif ada suatu unsur di dalam diri manusia tidak lagi diakui. Inilah yang disebut sebagai luka moral (moral injury). Dari sudut pandang ini suatu luka fisik menjadi luka moral, jika korban yang mengalaminya sebagai “suatu tindakan yang secara sengaja hendak menyangkal aspek-aspek utama dari keutuhan kepribadiannya.”[7] Luka moral timbul jika seseorang merasa dirinya tidak lagi diterima dan dikenali seutuhnya sebagai pribadi yang singular.

Ada tiga tipe penghinaan (disrespect). Yang pertama adalah tipe penghinaan fisik. Ambil contoh misalnya berbagai tragedi dan penghinaan yang dialami seseorang, seperti penyiksaan ataupun pemerkosaan. Bagi Honneth kedua bentuk tindakan negatif ini adalah bentuk yang paling radikal dan fundamental dari penghinaan. Sebabnya adalah karena kedua tindakan ini hanya menempatkan manusia sebagai daging dan darah, sekaligus merendahkan status otonominya sebagai manusia. Untuk menanggapi ini manusia perlu membangun sebuah relasi yang memungkinkan ia meraih kembali kehormatan dan harga dirinya. Relasi inilah yang disebut Hegel sebagai cinta, di mana individu mampu mendapatkan kenyamanan eksistensial dan emosionalnya melalui hubungan positif dengan orang lain.

Dengan demikian relasi untuk mencapai pengakuan yang sepenuhnya dapat ditemukan dalam relasi dengan “yang lain” yang juga memberikan dirinya di dalam relasi yang spesifik. Untuk mencapai relasi semacam ini individu haruslah memiliki keutamaan mendasar, yakni kepercayaan pada dirinya sendiri. Inilah keutamaan mendasar yang memungkinkan orang bisa menghargai dirinya sendiri (self-respect). Keutamaan ini bisa bertumbuh jika orang terlibat langsung dengan orang lain, terutama di dalam lingkaran relasi yang paling intim, yakni keluarga, persahabatan, dan kekasih. Dan karena keutamaan ini sangat tergantung dengan ada atau tidaknya yang lain yang punya tempat khusus di dalam kehidupan seseorang, maka relasi semacam ini tidak akan pernah dapat diperluas ke lingkaran yang lebih besar, seperti negara misalnya. Inilah sebabnya mengapa relasi pengakuan memiliki dimensi partikularisme moral yang tidak bisa digeneralisasi ataupun diuniversalkan begitu saja.

Tipe penghinaan kedua adalah apa yang disebut Honneth sebagai “penyangkalan hak-hak dan eksklusi sosial, di mana manusia merasa terlanggar martabatnya dengan tidak diberikan hak-hak moral dan tanggung jawab legal penuh di dalam komunitasnya.”[8] Untuk menanggapi masalah ini dibutuhkan proses pengakuan timbal balik, di mana setiap individu dapat dianggap sebagai subyek yang memiliki hak dihadapan individu lainnya. Inilah yang disebut oleh Mead sebagai proses pengambilan perspektif “yang lain yang umum”, yang menjamin bahwa setiap orang dipandang sebagai individu yang setara oleh individu lainnya.

Pengakuan politis semacam itu juga mendorong semakin besarnya kemungkinan individu memandang dirinya sebagai orang yang bermakna, yang bermartabat. Individu juga bisa melihat dirinya sebagai orang yang memiliki harga diri, dan kompeten secara legal maupun moral. Berbeda dengan pengakuan pada level intim, yakni di dalam level keluarga, persahabatan, maupun relasi antar kekasih, pengakuan di level legal politis pada dasarnya selalu sudah mengandung dimensi historis yang bersifat universal sekaligus dinamis. Oleh karena itu pengakuan di level ini selalu bisa digeneralisasi, dan memiliki aspek dasar yang bersifat universal dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar bagi semua orang yang berada di dalam suatu komunitas tertentu.

Bentuk penghinaan ketiga yang dijabarkan Honneth mencakup semua tindakan yang tidak mengakui nilai-nilai partikular kelompok-kelompok sosial tertentu. Akibatnya subyek tidak lagi mampu menentukan jalan dan cara hidupnya sendiri, melainkan harus menyesuiakan diri sepenuhnya dengan mayoritas. Untuk menanggapi ini politik pengakuan haruslah mengambil bentuk penciptaan relasi-relasi positif, sehingga individu bisa diterima di dalam lingkaran solidaritas sosial, dan dihargai sepenuhnya dalam konteks keunikan cara hidup maupun kemampuannya. Di dalam lingkup masyarakat semacam itu individu akan dapat menemukan penerimaan dan penghargaan atas individualitas mereka. “Karena subyek”, demikian tulis Honneth tentang hal ini, “di dalam pemahaman diri praktis mereka, haruslah memastikan status mereka, baik sebagai entitas otonom sekaligus individual, mereka haruslah, lebih jauh, mengambil perspektif dari yang lain yang umum.”[9] Dengan begitu setiap individu akan dikenali sebagai individu yang unik. Idealitas semacam ini hanya dapat terjadi, jika relasi di dalam masyarakat adalah relasi kesalingpengakuanan antara individu-individu yang berasal dari latar belakang yang sama maupun yang berbeda. Inilah yang disebut Honneth sebagai dimensi afektif yang terwujud di dalam solidaritas sosial.

Dampak positif dari penerapan politik pengakuan di atas adalah, bahwa setiap orang di dalam komunitas tertentu menemukan dirinya dihargai seturut dengan keunikan dan karakter spesifik mereka. Kondisi semacam itu memungkinan pengembangan diri yang paling maksimal dari setiap orang. Untuk alasan ini relasi politik pengakuan yang dikaitkan dengan solidaritas akan menciptakan perbedaan-perbedaan yang bersifat setara. Artinya suatu komunitas memang terdiri dari beragam individu dengan latar belakang, penghayatan nilai, bakat-bakat, maupun keunikan-keunikan tertentu, tetapi semua perbedaan tersebut memiliki status yang setara, yakni dihargai dan dikenali sebagai bagian integral dari seluruh komunitas.

Inilah tiga pola di dalam politik pengakuan yang ingin diajukan oleh Honneth sebagai argumen utamanya, yakni cinta (love), tatanan hukum (legal order), dan solidaritas (solidarity).[10] Jika dibahasakan secara Kantian tiga pola inilah yang menjadi kondisi kemungkinan dari terciptanya interaksi sosial yang memungkinkan setiap orang dijamin integritas sekaligus martabatnya sebagai manusia. Dengan integritas Honneth memaksudkannya sebagai suatu kondisi, di mana subyek dapat melestarikan keunikan dan karakter-karakter spesifiknya dengan dukungan dari komunitas tempat ia tinggal. Dengan begitu setiap orang bisa memiliki kepercayaan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Konsep keadilan pun perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini, sehingga keadilan bisa sungguh bermakna, dan tidak hanya sekedar berada di level distribusi kekayaan belaka.

Politik pengakuan yang ideal juga haruslah menciptakan masyarakat yang bebas paksaan. Yang dimaksud dengan bebas paksaan disini tidak hanya absennya tekanan eksternal dalam bentuk represi ataupun pemaksaan, tetapi juga absennya tekanan internal dalam bentuk tekanan psikologis dan kecemasan, jika individu hendak menampilkan identitas ataupun keunikannya. Arti kedua ini memungkinkan individu memperoleh kenyamanan di dalam menerapkan keahlian-keahilan khususnya, sekaligus menuntut hak-hak dasarnya. Semuanya ini hanya dapat dimungkinkan jika politik pengakuan sungguh-sungguh sudah diterapkan secara konsisten. Dalam arti ini pula maksimalisasi kapasitas individu tidak lagi hanya tergantung pada individu itu sendiri, tetapi juga dari kerja sama dengan individu lainnya. Politik pengakuan semacam ini mengandaikan adanya pengenalan yang bersifat intersubyektif, suatu syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin menciptakan masyarakat yang mendukung sepenuhnya perkembangan setiap orang.

Di dalam sejarah filsafat Hegel dan Mead adalah para pemikir yang mencoba merumuskan ide ini secara komprehensif. Jika Hegel masih memiliki nuansa metafisis yang kuat di dalam pemikirannya, Mead justru ingin mengembangkan etika politik pengakuan post-metafisika. Akan tetapi lepas dari perbedaan mendasar tersebut, mereka merumuskan suatu bentuk masyarakat ideal yang kurang lebih serupa, yakni suatu masyarakat di mana kesetaraan antara individu telah menjadi bagian integral interaksi sosial, sehingga setiap individu dapat diakui, dikenali, dan didorong untuk menjadi individu-individu yang unik. Dengan kata lain kedua pemikir ini merumuskan suatu ide tentang masyarakat modern, di mana setiap individu yang unik dan partikular dapat merasa nyaman di dalam proses pengembangan dirinya yang juga bersifat unik dan partikular. Kedua pemikir inilah yang nantinya memang sangat mempengaruhi pandangan Honneth tentang politik pengakuan dan multikulturalisme.

4. Beberapa Catatan

Dewasa ini beragam kritik telah diajukan terhadap pandangan Hegel dan Mead tentang politik pengakuan. Salah satu yang paling tajam adalah bahwa politik pengakuan mengabaikan pentingnya distribusi ekonomi dan material yang menentukan basis hidup banyak orang. “Di hadapan semakin berkembangnya ketidaksetaraan ekonomi,” demikian tulis Honneth, “sangatlah berbahaya dan beresiko untuk menyarankan bahwa pengenalan terhadap identitas personal ataupun kolektif sendiri dapat menciptakan tujuan bagi masyarakat yang adil karena ini dapat mengalihkan masyarakat dari pentingnya pemenuhan kebutuhan material.”[11] Argumen ini juga menjadi inti dari tulisan Nancy Fraser di Jurnal New Left Review pada 1995. Tulisan ini segera menarik perhatian banyak pihak, dan memicu perdebatan yang seru. Menurut Fraser teori tentang politik pengakuan yang banyak berkembang sekarang ini mudah sekali jatuh ke dalam jargon-jargon politik identitas (identity politics) yang memang juga mudah sekali jatuh ke dalam fundamentalisme kultural. Menanggapi ini Honneth kemudian berpendapat bahwa kritik Fraser tersebut didasarkan pada kesalahpahaman memahami teori-teori politik pengakuan. Kesalahpahaman yang sama kiranya terjadi di dalam pandangan Charles Taylor, terutama di dalam bukunya yang berjudul Politics of Recognition. Pada bagian berikutnya saya mau menguraikan sedikit pandangan Honneth tentang problem ini.[12]

Menurut Honneth apa yang dirumuskan Taylor di dalam Politics of Recognition sebenarnya mengandung kesalahpahaman kronologis. Di dalam buku itu Taylor melihat bahwa sejarah pembentukan masyarakat liberal kapitalis sekarang ini sebenarnya adalah sejarah untuk mewujudkan kesetaraan di bidang hukum (legal equality). Argumen ini tidaklah tepat, dan jelas-jelas merupakan penyederhanaan berlebihan atas sejarah. Menurut Honneth disini Taylor melupakan dimensi perjuangan untuk meraih pengakuan (struggle for recognition) yang justru berjalan sepanjang berlangsungnya sejarah manusia. Argumen Taylor juga bertentangan dengan apa yang terjadi sekarang ini, di mana banyak kelompok-kelompok kultural justru kini berjuang supaya partikularitas dan identitas personal mereka dikenal, diakui, dan didukung.

Dengan kata lain politik pengakuan sebenarnya bukanlah ‘barang baru’ di dalam gerakan-gerakan sosial. Gerakan perjuangan hak-hak kaum wanita sendiri sudah berusia 200 tahun lebih. Apa yang sesungguhnya menjadi tujuan banyak gerakan sosial di dalam sejarah adalah pengakuan dan pengenalan atas identitas mereka, dan bukan hanya sekedar kesetaraan hukum. Hal ini bisa dirunut mulai dari perjuangan untuk mewujudkan nasionalisme di Eropa pada abad ke-29, perjuangan anti kolonialisme di Indonesia dan negara-negara Asia pada umumnya yang dimulai pada awal abad ke-20, dan perjuangan kaum Afrika-Amerika untuk pembebasan mereka dari perbudakan pada pertengahan abad ke-20.

Sama seperti bahwa perjuangan sekarang ini tidak melulu bisa disempitkan di dalam politik identitas, begitu pula apa yang terjadi pada abad ke-19 sampai sekarang ini tidak bisa disempitkan melulu pada perjuangan untuk mencapai kesetaraan hukum. Craig Calhoun, di dalam bukunya yang berjudul Critical Social Theory, juga melihat bahwa sebenarnya apa yang disebut sebagai perjuangan kaum pekerja jugalah merupakan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, baik itu pengakuan akan cara hidup yang berbeda maupun tradisi yang berbeda dengan masyarakat kapitalis yang dominan.[13] Yang mau ditekankan disini adalah bahwa perjuangan untuk meraih pengakuan bagi semua bentuk kehidupan partikular sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum wacana ini muncul ke permukaan, seperti sekarang ini. Dan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan ini mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya ekonomi ataupun identitas budaya semata.

Walaupun kita berfokus pada politik pengakuan sebagai pengenalan terhadap semua dimensi partikularitas individu, tetapi tidak berarti bahwa distribusi ekonomi dan barang-barang material otomatis diabaikan. Apa yang disebut sebagai distribusi ekonomi dan barang-barang material untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebenarnya memiliki akar konseptual epistemologis yang cukup dalam. Pertama distribusi yang adil atas barang-barang material berakar pada pengandaian bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Semua individu yang hidup di dalam masyarakat demokratis haruslah diperlakukan setara sesuai dengan hukum yang ada. Setiap orang berhak atas hak-hak sosial, termasuk distribusi barang-barang material untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga mereka bisa berpartisipasi di dalam proses demokratis untuk membuat keputusan-keputusan publik dengan berdasar pada hukum. Kedua, ide ini juga berdasar pada paham bahwa semua orang yang hidup di dalam masyarakat demokratis haruslah dihargai sepenuhnya atas kemampuan dan pencapaian-pencapaian individual mereka.

Walaupun penting tetapi distribusi material untuk pemenuhan kebutuhan dasar bukanlah tujuan utama dari politik pengakuan di dalam konteks multikulturalisme. Untuk memahami ini kiranya pemikiran Marx bisa dijadikan acuan. Baginya distribusi kekayaan bukanlah tujuan terdalam bagi adanya suatu masyarakat. Justru distribusi ditempatkan pada prioritas kedua setelah pengakuan terhadap relasi-relasi produksi partikular yang berbeda dari kapitalisme. Distribusi juga pada hakekatnya bersifat tidak adil, karena secara langsung memberikan porsi lebih besar pada orang-orang yang berada pada posisi yang lebih tinggi di dalam proses-proses produksi. Seorang pemilik modal akan mendapatkan pembagian yang lebih besar daripada seorang buruh yang jam kerjanya sebenarnya jauh lebih tinggi. Situasi semacam ini akan menciptakan kontradiksi pada dirinya sendiri, di mana jumlah buruh akan menjadi jauh lebih besar daripada jumlah pemilik modal. Pada waktu itulah revolusi akan terjadi dengan sendirinya. Kita sudah tahu bahwa banyak sekali premis-premis yang diandaikan Marx tidaklah tepat. Walaupun begitu sumbangannya terhadap pemikiran sosial tidak dapat diragukan lagi.

Untuk menanggapi ini Honneth pun berpendapat bahwa konsep pengakuan haruslah diredefinisikan ulang, yakni tidak hanya sebagai hubungan-hubungan produksi, tetapi lebih sebagai ekspresi institusional dari keprihatinan sosio-kultural atas apa yang sedang terjadi pada saat itu. Konflik sosial berkaitan dengan tuntutan atas distribusi yang adil sebenarnya hanyalah simbol dari perjuangan yang lebih mendasar lagi, yakni perjuangan untuk menciptakan tatanan sosio-kultural yang mengenali dan menghargai semua bentuk kehidupan berdasarkan partikularitas dan singularitasnya. Dalam arti ini perjuangan untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang setara pada hakekatnya merupakan perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Dengan konsep ini saya rasa kita bisa menyoroti berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia sekarang ini. Dengan semakin besarnya kesenjangan sosial kini semakin banyak orang tidak lagi mampu mewujudkan keunikan identitas partikularnya sebagai individu, baik karena keterbatasan materi ataupun tidak adanya pengakuan ataupun penghargaan dari masyarakat terhadap mereka. Banyak orang-orang jenius yang berpotensi besar memajukan bangsa tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Mereka pun memilih untuk hidup dan berkarya di negara-negara lain. Keunikan dan keahlian mereka tidak dihargai, dan kontribusi mereka kepada masyarakat dianggap nihil.

Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa gerakan-gerakan sosial dewasa ini setidaknya mengajukan dua tuntutan dasar, yakni tuntutan atas distribusi material yang merata kepada seluruh anggota masyarakat, tidak hanya mereka yang memiliki modal dan kekuasaan, dan juga tuntutan yang lebih dalam lagi, yaitu tuntutan untuk diakui, dikenali, dan didorong untuk mengembangkan identitas personal partikular serta keunikan yang ada di dalam diri setiap individu. Inilah kiranya persoalan yang mendesak sekarang ini, dan membutuhkan tanggapan sesegera mungkin dari kita semua.

Daftar Pustaka

Calhoun, Craig, “The Politics of Identity and Recognition”, dalam Craig Calhoun, Critical Social Theory, Massachusets, Oxford University Press, 1995, hal. 193-215

Fraser, Nancy, “From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a “Post-Socialist” Age, New Left Review 212, 1995, hal. 68-93.

Honneth, Axel, Recognition or Redistribution?. Changing Perspectives on the Moral Order of Society, Recognition and Difference. Politics, Identity, and Multiculture, Scott Lash dan Mike Featherstone (eds), London, SAGE Publications, 2002, hal. 43-55.

[1] Penulis adalah Pengajar di Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala, Surabaya

[1] Saya menggunakan tulisan Axel Honneth, Recognition or Redistribution?. Changing Perspectives on the Moral Order of Society, Recognition and Difference. Politics, Identity, and Multiculture, Scott Lash dan Mike Featherstone (eds), London, SAGE Publications, 2002, hal. 43-55.

[2] Lihat Nancy Fraser, “From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a “Post-Socialist” Age, New Left Review 212, 1995, hal. 68-93.

[3] Diacu oleh Honneth, 2002, hal. 44.

[4] Ibid.

[5] Ibid, hal. 45.

[6] Lihat, ibid, hal. 46.

[7] Ibid, hal. 48.

[8] Ibid, hal. 49.

[9] Ibid, hal. 50.

[10] Ibid.

[11] Ibid, hal. 52.

[12] Lihat uraian dari ibid, hal. 52-55.

[13] Lihat Craig Calhoun, “The Politics of Identity and Recognition”, dalam Craig Calhoun, Critical Social Theory, Massachusets, Oxford University Press, 1995, hal. 193-215, dalam Honneth, 2002, hal. 53.

Gambar dari Google Images

Betul sekali. Penjajahan sistemik yang mencabut pilar-pilar kesejahteraan memaksa mendesak identitas personal sebagai manusia yang unik. Yang menjadi sulit adalah kesadaran untuk menjadi diri sendiri dan memaknai hidup sebagai perjuangan membangun pengakuan diri sering tersesat dalam alasan-alasan yang tidak tepat.

Sering kali alasan-alasan yang dibangun adalah kedamaian sosial, trend dan budaya, serta karakteristik sosial. Semuanya adalah pengandaian bahwa manusia secara kolektif dapat dan perlu dilihat sebagai sebuah generalisasi. Ini justru akhirnya membunuh kesadaran akan being yang unik, dan dengan sendirinya membunuh keberadaan perjuangan atas pengakuan diri sebagai suatu esensi dalam hidup.

Ketika ini digunakan oleh penguasa atau siapapun yang mendapat keuntungan dari absennya makna perjuangan atas pengakuan diri, maka secara sosial muncul ‘vox populi vox dei’ yang tidak relevan.

SukaSuka

Saya kurang lebih setuju denganmu James. Pada prinsipnya perjuangan sosial sekarang ini tidak hanya sekedar perjuangan untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat, tetapi juga perjuangan untuk diakui identitasnya sebagai individu atau kelompok yang unik, yang berbeda dari mayoritas. Pada level ini konsep “suara rakyat” tidak lagi tunggal, melainkan amat jamak, karena setiap orang dan setiap kelompok, termasuk yang subversif, adalah unik, dan mereka adalah rakyat itu sendiri.

SukaSuka

Tulisan yang sangat membantu.

Saya berpikir apakah konsep ini bisa bisa menjelaskan negara atau kelompok kecil yang sedang “Struggle for Independent”, seperti misalnya Aceh, Kurdistan,…

Maaf mas Reza, untuk menambah koleksi jurnal, kalau boleh saya minta jurnal yang dijadikan referensi diatas. Tulisannya Axel Honneth tentang Redistribution or Recognition?

Ke: octavidevi@yahoo.com

Terima kasih.

Salam.

SukaSuka

yap.. bisa juga…

SukaSuka

Pa Reza saya bisa minta tulisan lain tentang Honneth terutama soal patologis sosial yang kurang dibahas dalam tulisan ini

SukaSuka

saya membahas Honneth lebih dalam di dalam disertasi saya.. ini sedang dalam proses penerjemahan

SukaSuka

Mas Reza

Saya menggunakan konseptual Honneth dalam proses tesis saya, konsep Honneth dapat merepresentasikan problematisasi fokus penelitian saya, tentang perjuangan pengakuan identitas kultural komunitas terpinggirkan di Kalteng. Untuk itu saya sangat membutuhkan tulisan Honneth yang berjudul : Recognition or Redistribution? Changing Perspectives on the Moral Order of Society, Recognition and Difference. Politics, Identity, and Multiculture.

Jika bersedia, kiranya dapat dikirim ke email saya : julisilalahi9@gmail.com.

Terima kasih Mas Reza

SukaSuka

baik.. selamat menulis

SukaSuka

Maaf pak Reza, sepertinya saya rasa tulisan ini mirip dengan tulisan pada buku Pemikiran Kritis Kontemporer karya Akhyar Yusuf Lubis tahun 2006, khususnya pada bab 1 bagian teori kritis generasi ketiga (pemikiran Axel Honneth). Mungkin saya bisa salah paham, namun apabila benar, ada baiknya tulisan bapak ini menampilkan buku tersebut sebagai referensinya. Jika saya salah, maka saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.

SukaSuka

Maaf maksud saya tahun 2016. Tetapi tulisan bapak sangat membantu penulisan paper yang saya buat terkait multikulturalisme. Terima kasih pak.

SukaSuka

Tulisan tentang Honneth saya buat pada 2010 dengan mengacu pada buku Honneth langsung. Mungkin buku yg anda sebut yg mengutip saya. Saya tidak kenal dan tidak pernah membaca karya penulis tersebut. Bisa tolong dicek? Kita sudah diskusi di email ya.

SukaSuka

Terima kasih. Salam hangat.

SukaSuka

Permisi Mas Reza, kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan sebuah paper yang mengangkat pemikiran Honneth. Saya agak kesulitan mendapatkan referensi karya Honneth yang berjudul Recognition and Difference: Politics, Identity, and Multicultural. Kiranya Mas Reza berbaik hati mengirimkan ebook-nya ke email saya diassetiawan13@gmail.com saya akan sangat berterima kasih.

SukaSuka

Saya sudah lama sekali tidak menyentuh dan membaca buku itu. Maaf tidak bisa membantu lebih jauh

SukaSuka

Wah sayang sekali, tapi terima kasih sudah merespon dan kasih sedikit gambaran dari artikelnya.

SukaSuka

sama sama.. selamat menulis

SukaSuka